8月25日から9月9日にかけて北海道大学環境科学院 国際南極学カリキュラムの一貫として行われているスイスアルプス氷河実習に引率の立場で参加させていただきました。4月から座学と札幌近郊の山々で行った様々な野外活動の経験を生かし、11名の大学院生がアルプスの氷河を舞台に雪氷学・地形学・地質学の実習を行いました。

現地ではスイス連邦工科大学の大学院生との共同生活も経験し、盛りだくさんのプログラムをこなしました。この経験を糧とし、それぞれの分野で更なる活躍をして欲しいと思っています。

現地ではスイス連邦工科大学の大学院生との共同生活も経験し、盛りだくさんのプログラムをこなしました。この経験を糧とし、それぞれの分野で更なる活躍をして欲しいと思っています。

高校で使用される教科書「地理B」(東京書籍)を分担執筆させていただきました。地形、自然災害、環境問題、ロシア、防災の頁を担当しています。また、コラムにて魚附き林の働きを紹介しました。本年度から高校で使用される教科書です。

2月6-7日 環境科学院 環境起学専攻 修士論文発表会

2月15日 知床科学委員会 海域ワーキンググループ会合(札幌)

2月21日 知床科学委員会および日露隣接地域生態系保全協力プログラム推進委員会会合(札幌)

2月28日−3月1日 環境科学院 環境起学専攻 入試

3月2日 北海道大学 第1回創成研究機構フォーラム「北大研究所・センターが提案する国際化戦略」

3月5-7日 科学研究費Bによるロシア研究集会(岐阜大学)

3月19日 バードライフインターナショナルで研究打合せ(東京)

3月21-24日 日本地理学会春季大会(東京学芸大学)

3月26日 低温研共同研究打合せ「北東アジアの環境保全に向けた認識共同体の構築とプログラム化」(札幌)

3月31日-4月1日 編集委員会(東京)

4月6日 北海道大学大学院 環境科学院 入学式

4月19-22日 別寒辺牛川水系調査

4月26-27日 編集会議(東京)

4月28-29日 南極学特別実習III(手稲山)

5月16日 南極学特別実習III(講義)

5月19-20日 編集会議(東京)

5月25-28日 統合環境地理調査法実習(後志地方)

5月31日−6月3日 別寒辺牛川水系調査

6月9日 南極学特別実習III(塩谷丸山)

6月21-24日 知床調査

7月16-8月2日 ロシア・カムチャツカ半島にて野外調査

8月4日-7日 別寒辺牛川水系調査

8月20日 日露隣接地域生態系保全協力プログラム推進委員会会合(札幌)

8月23-24日 北海道大学大学院 環境科学院 入試

8月25日-9月9日 スイス実習

9月11日−9月15日 別寒辺牛川集中観測(北海道胆振東部地震のため延期)

9月30日 研究打合せ(網走:東京農業大学)

10月12日-14日 別寒辺牛川水系調査

10月26-27日 編集会議(東京)

10月31日 スイス実習報告会

11月8日−12日 知床・網走環境調査

11月16-18日 別寒辺牛川水系調査

11月29日 修士論文中間発表会

12月1日 編集会議(東京)

12月3日 科研費A「カムチャツカ半島の淡水供給が制御する環オホーツク陸海結合システム」会議(札幌)

12月12日 東京理科大学長万部キャンパス講義

12月14-15日 編集会議(東京)

12月17-19日 別寒辺牛川水系観測

1月10-11日 編集会議(東京)

1月23-26日 国際シンポジウム(金沢大学)

2月5-6日 修士論文発表会

2月18-20日 第34回 北方圏国際シンポジウム(紋別)

2月28日-3月1日 大学院入試

3月1日 第5回日露隣接地域生態系保全ワークショップ(東京)

3月5日 日露隣接地域生態系保全プログラム推進委員会(札幌)

3月6日 第2回知床世界自然遺産地域科学委員会(札幌)

3月19-22日 日本地理学会(東京)

3月26-28日 研究会(金沢大学)

高校で使用される教科書「地理A」(東京書籍)を分担執筆させていただきました。地形、ロシア、防災の頁を担当しています。本年度から高校で使用される教科書です。

岩波書店が発行する「科学」10月号にリレーエッセイ「自然地理学としての陸海連関研究」を書きました。学際研究としての陸海連関研究に地理学の立場としてどう取り組むかについて考えたものです。

朝倉書店から『世界地誌シリーズ9 ロシア』が刊行されました。第2章 広大な国土と多様な自然を分担執筆させていただきました。

B5/184ページ/2017年09月25日

ISBN978-4-254-16929-4 C3325

定価3,672円(本体3,400円+税)

平成29年度 北海道大学低温科学研究所の開拓型研究課題(代表 長尾誠也)「陸海結合システムの解明ーマルチスケール研究と統合的理解ー」の一環として、北海道東部の別寒辺牛川水系〜厚岸湖〜厚岸湾〜沿岸親潮に至る物質輸送の研究が全国の研究者との共同研究として始まりました。

我々河川グループの研究課題は、別寒辺牛川から厚岸湖に供給される淡水量とそこに溶存している様々な物質の濃度・フラックス測定です。10月初旬の陸・汽水域・外洋の同時観測に向け、河川グループは厚岸湖に流入する河川群において流量観測と水圧式水位計・電気伝導度計の設置を行いました。

昨年に引き続き、今年もスイス氷河実習に引率教員として参加させていただきました。北海道大学大学院 環境科学院が実施している国際南極大学カリキュラムのプログラムです。

8月26日から9月9日までの二週間、引率教員3名、大学院生11名でスイス各地の氷河や氷河地形を観察し、スイス連邦工科大学で講義を受けたり、同大学の大学院生と交流をはかりました。詳しい実習のレポートは近日中にこちらに公開される予定です。

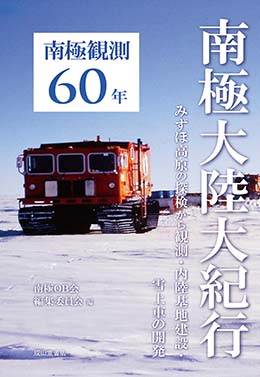

「南極大陸大紀行」が成山堂より出版されました。日本南極地域観測隊が60年かけて南極大陸の内陸を探査してきた記録です。当事者による生々しい記録集で、私自身は20代の終わり頃に数年関わっただけですが、自分の人生の中でもドーム基地建設に携わった経験は何ものにも代え難い大切な思い出です。

「南極大陸大紀行」が成山堂より出版されました。日本南極地域観測隊が60年かけて南極大陸の内陸を探査してきた記録です。当事者による生々しい記録集で、私自身は20代の終わり頃に数年関わっただけですが、自分の人生の中でもドーム基地建設に携わった経験は何ものにも代え難い大切な思い出です。