Archive for the ‘schedule’ Category

猿払川で実施している水位観測のデータ回収と機器のメンテナンスのために、10月15-17日の日程で出かけてきました。猿払川は2級河川のため、北海道開発局による流量観測が行われていません。北海道総合振興局稚内建設管理部が水位を観測していますが、データは公開されていません。我々の研究目的は、湿原を起源とする溶存鉄が猿払川流域で河川に流出し、それが河口から沿岸域に供給される結果、どの程度、沿岸域の基礎生産に用いられているのかを評価することです。そのためには、猿払川の各所の流量を求め、溶存鉄濃度と掛け合わせることで、猿払川から沿岸に流出する溶存鉄のフラックスを年間を通して求めたいと思っています。

記録された水位データを見ると、春の融雪洪水とは別に、この夏は8月初旬から9月下旬にかけて、何回も春の融雪洪水を上回る出水があったことがわかりました。宗谷地方を襲った大雨による洪水です。河口域の水位データと一緒に測定している河川水の電気電動度のデータを見ると、このような洪水時には、潮汐による塩水遡上は河川水の流出によって停止し、持続的に沿岸域に大量の淡水が供給される様子がわかります。猿払川のように小さい流域の河川は、このような洪水イベントが沿岸域に大きな影響を与える機会なのかなと推定しています。ですから、融雪期や夏の大雨による洪水時の湿原や河川、そして沿岸の状態をより詳しく観察・観測することが必要であると思います。

秋の湿原はいろどり鮮やかで、静寂に包まれています。1人での観測はヒグマとの遭遇に怯えながらの作業です。ドライスーツで身を固めても水の冷たさが堪える時期になりましたが、結氷の直前までこの観測は継続したいと思っています。

Posted in research, schedule |

コメントは受け付けていません。

今年も、北海道大学大学院 環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられているスイス氷河実習に引率教員として参加させていただきました。

杉山慎教授をリーダーに、私と大学院生8名(北海道大学大学院、千葉大学大学院、東京大学大学院、総研大学大学院)の総勢10名が8月23日から9月6日にかけて、)スイス連邦工科大学における氷河に関する講義受講; 2)ベルナーオーバーラントでの下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問; 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5)観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講、という5つのプログラムをこなしました。

天候は晴れたり、曇ったり、雨が降ったりと、なかなか不安定な年でしたが、スイス・アルプスの雄大な景色を堪能することができました。大学院生も、スイスの氷河、山、スイス連邦工科大学でのキャンパスライフなどを満喫できたと思います。2024年に引き続き、氷河は後退を続けています。

Posted in education, outreach, schedule |

コメントは受け付けていません。

Ding, M., Shiraiwa, T. and Nakata, M. (2025) A simple approach for estimating freshwater discharge from a wetland stream flowing into a Brackish Lake. Journal of Hydrology: Regional Studies, 61, October 2025, 102666, https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102666

Posted in article, research paper, schedule |

コメントは受け付けていません。

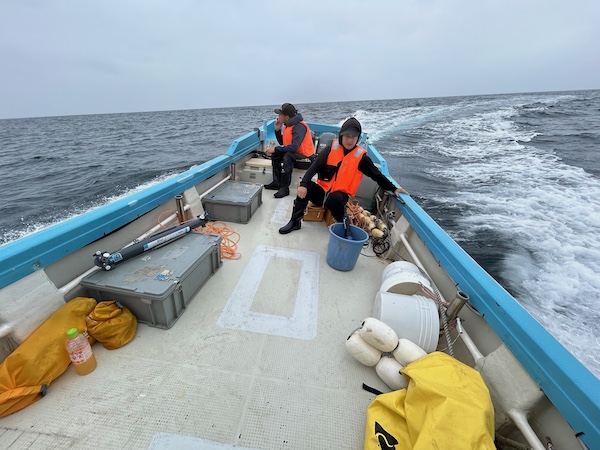

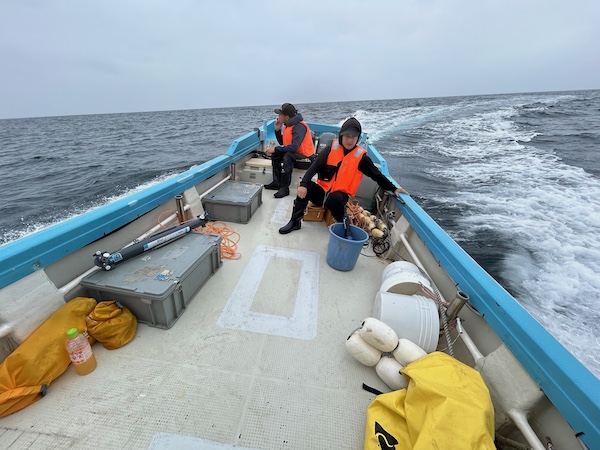

王子ホールディングスとの共同研究で進めている猿払川流域の湿原が河川を通じて沿岸域に供給する生態系サービスを解明すべく、当研究室の岩堀佑さんと澤田隼輔さん(ともに修士2年)と共に、猿払川河口を中心とした沿岸域において、河川の影響を解明するための海水採水を7月29日に実施しました。横山茂船長の操船する長栄丸にお世話になり、猿払川河口から東西10km,沖合4kmの範囲に40地点の採水ポイントを設け、表層海水と10m深の海水を採水しました。また、翌日には猿払川と狩別川の流域の約30地点で河川水の採水を行いました。今回は渇水期間ということで、河川水の影響を海域で検出するには一番条件の悪い期間となります。今後は降雨後や融雪洪水の時期を狙って、同様な観測を繰り返すことで、猿払川が輸送する湿原由来の溶存物質が海域にどのように輸送され、拡散し、沿岸域の一次生産に役立っているのかを解明したいと思っております。本観測を実施するにあたり、猿払村漁業協同組合の木原智彦開発研究室長と横山船長にはたいへんお世話になりました。また、猿払村の笠井旅館にもさまざまな点でご協力をいただきました。以上の皆様に感謝申し上げます。

Posted in education, research, schedule |

コメントは受け付けていません。

6月19日から23日にかけて博士研究のテーマとして、知床で漁業番屋の研究を続けている伊原希望さんの調査に同行しました。近年次第に利用されなくなった番屋に注目し、その現状と背景を解明しつつ、国立公園内に分布する番屋の価値を、漁業の観点はもちろんのこと、更に広い観点から再定義しようと試みる研究です。世界自然遺産に立地する番屋なので、国際法や国内法の観点からも検討する必要もあり、北海道大学大学院法学研究科の児矢野マリ教授(国際法)と京都大学法学研究科の島村健教授(環境法)にも同行していただきました。また、現場でのさまざまな危険に対処するため、山岳ガイドの樋口和生氏に現地での安全対策のために同行していただきました。

知床半島のオホーツク海沿岸を対象に、菊池光男船長の操船による第18晃洋丸からの目視調査を行うとともに、ウトロ周辺の海岸においては、知床アウトドアガイドセンターの関口均さんの案内で海上から海岸の様子を観察することができました。

これらの調査とは別に、研究室で進めている知床半島の海岸漂着ごみに関する研究については、同行した樋口和生氏のご紹介で、長らくこの地で海岸清掃のボランティア活動を続けてこられた赤澤歩氏や、自然ガイドで知床科学委員会委員でもいらっしゃる松田光輝氏にお話しを伺うことができました。また、今後についても知床財団の山本幸氏に相談させていただき、ワークショップ開催のご協力をお願いいたしました。

短い滞在でしたが、今後知床で研究を続けていくにあたり、重要な情報を得ることができた実り多い調査でした。

Posted in research, schedule |

コメントは受け付けていません。

猿払川から河口を通じて沿岸域に輸送される陸域起源の溶存鉄の総量を見積もるための観測を5月16日から19日にかけて実施しました。河川に流量を計測するための横断ラインを設置し、この断面を単位時間に通過する水量を観測で求めます。湿原河川はその断面形状が箱型をしていることが多く、河幅の割に水深が大きいことが特徴です。このような河川では、小回りがきき、機動力の高いカヌーが役に立ちます。

Posted in education, research, schedule |

コメントは受け付けていません。

野外での観測に伴う様々な危険を回避し、安全に調査を進めるために実施している野外行動学実習のプログラムのひとつである手稲実習を4月26-27日にパラダイスヒュッテを拠点に実施しました。山岳ガイド2名や専門の研究者から読図やロープワーク、観天望気を学びました。

Posted in education, schedule, 未分類 |

コメントは受け付けていません。

4月4日から7日にかけて、岐阜大学の大西健夫教授や秋田県立大学の田代悠人助教の研究グループと共同で宗谷の猿払川流域において湿原と河川を対象とした現地調査を実施しました。まだたっぷり雪が残る道北に春がやってくるのはもう少し先のようです。

Posted in research, schedule, 未分類 |

コメントは受け付けていません。

今年も、北海道大学大学院 環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられているスイス氷河実習に引率教員として参加させていただきました。

杉山慎教授をリーダーに、私と大学院生8名の総勢10名が8月24日から9月7日にかけて、)スイス連邦工科大学における氷河に関する講義受講; 2)ベルナーオーバーラントでの下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問; 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5)観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講、という5つのプログラムをこなしました。

過去1番の好天に恵まれ、全期間を通じてスイス・アルプスの雄大な景色を堪能することができました。大学院生も、スイスの氷河、山、スイス連邦工科大学でのキャンパスライフなどを満喫できたと思います。2023年に引き続き、氷河は後退を続けています。

Posted in education, outreach, schedule |

コメントは受け付けていません。

2024年11月20日にさっぽろ市民カレッジ2024秋期 ちえりあ学習ボランティア企画講座 水の惑星にすむ私たちの生きかたにおいて、「水がつなぐ森里海連環〜水による物質の循環〜」という演題でお話させていただきます。お近くの方は聴きに来てください。

日時:11月20日 14:00-16:00

場所:札幌市生涯学習センター

詳細はこちらをご覧ください。

Posted in education, meeting, outreach, schedule |

コメントは受け付けていません。