2024年度より王子ホールディングスとの共同研究として「森の価値見える化プロジェクト」を道北の猿払川流域で進めています。我々のチームの役割は、森や湿原から供給される溶存鉄がオホーツク海沿岸の基礎生産に果たす役割を解明し、森林・湿原流域の生態系サービスのひとつとして、海洋への貢献を明らかにすることです。

Archive for the ‘meeting’ Category

2024年11月20日にさっぽろ市民カレッジ2024秋期 ちえりあ学習ボランティア企画講座 水の惑星にすむ私たちの生きかたにおいて、「水がつなぐ森里海連環〜水による物質の循環〜」という演題でお話させていただきます。お近くの方は聴きに来てください。

日時:11月20日 14:00-16:00

場所:札幌市生涯学習センター

詳細はこちらをご覧ください。

2024年6月22日に環境スポーツイベント SEA TO SUMMIT オホーツクで「オホーツク海と川・森・山のつながり」という演題でお話させていただきます。オホーツク海とカムチャツカ半島の山々、オホーツク海とアムール川、そしてオホーツク海と北海道の大地を題材に森里海連環の大切さをお話したいと思っています。お近くの方は聴きに来てください。

日時:6月22日 15:00-

場所:網走市 オホーツク・文化交流センター

詳細はこちらをご覧ください。

令和6年度が始まりました。今年は5人の修士1年生が当研究室に加わりました。今年度第1回目のセミナーを終了した後、集合写真を撮りました。当研究室の現在の大学院生数は、博士課程が3名、修士課程が8名です。

今年は4つの研究テーマに沿って研究と教育を行います。これらのテーマを貫くキーワードは「陸と海をつなぐ地理学」です。

1. 別寒辺牛川から厚岸湖への水・物質流出

2. 猿払川の湿原における河川水形成

3. 知床半島の海洋・海岸漂着ごみ

4. 気候変動が山岳永久凍土に及ぼす影響

このうち3番目の知床半島の研究に関しては、科学研究費 基盤研究(C)「自然保護区の海岸に分布する漂着ごみ問題の解決に向けた学際的研究」(研究代表者 白岩)が採択されましたので、令和6年度から3ケ年にわたって、研究分担者の京都大学法学研究科教授の島村健さんや大学院生の皆さんと一緒に研究を進めます。

今年はフィールドでどんな驚きや発見が待っているのか? 事故や怪我のないよう安全に最大限の注意を払って、研究を進めて参ります。

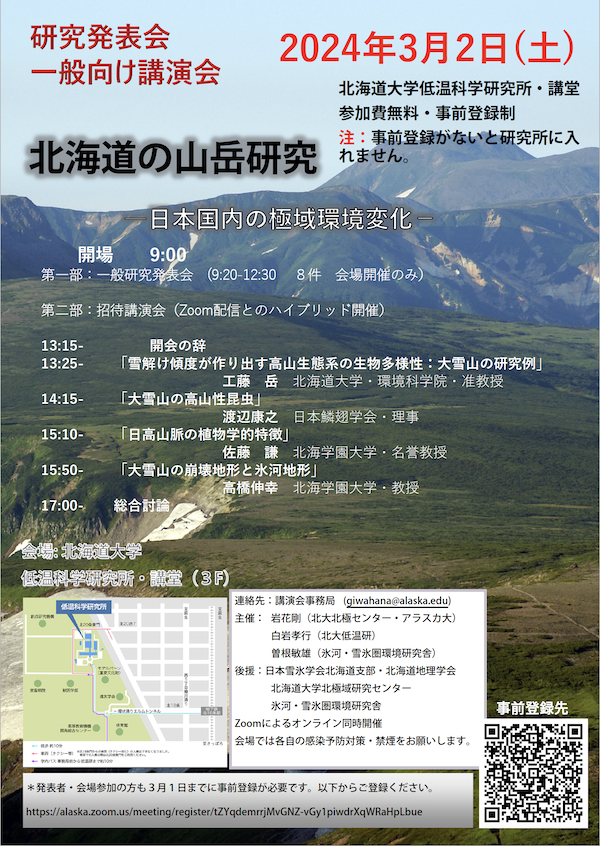

近年地球温暖化、気候変動という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。永久凍土の融解や氷河の後退など、世界では色々な例が報告されています。それでは実際に日本ではどのようなことが生じているのでしょうか。山岳地域は環境変化が現れやすいと考えられている地域のひとつです。そこで日本最北の地にある北海道の山岳地域を対象にした一般向けの研究発表会を企画しました。動植物をはじめとする広い分野の研究成果を聞くことが出来ます。

日時:2024年3月2日 9:20-17:40

場所:北海道大学低温科学研究所 講堂(札幌市北区北19条西8丁目)

主催:岩花 剛(北海道大学・アラスカ大)・白岩孝行(北海道大学)・曽根敏雄(氷河・雪氷圏環境研究舎)

後援:日本雪氷学会北海道支部、北海道地理学会、北海道大学北極域研究センター、(NPO)氷河・雪氷圏環境研究舎

参加登録:https://alaska.zoom.us/meeting/register/tZYqdemrrjMvGNZ-vGy1piwdrXqWRaHpLbue

参加無料ですが、参加には事前登録が必要です。

第二部招待講演(13:15-)については、WEB配信を行います。

連絡先:giwahana@alaska.edu 岩花 剛(北大・アラスカ大)

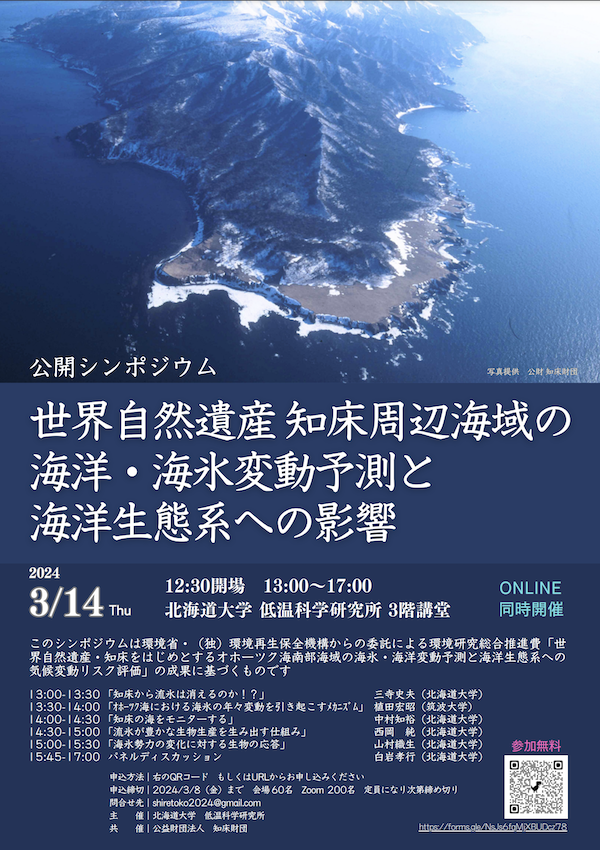

環境省・(独)環境再生保全機構からの委託による環境研究総合推進費「世界自然遺産・知床をはじめとするオホーツク海南部海域の海氷・海洋変動予測と海洋生態系への気候変動リスク評価」の成果に基づく公開シンポジウムを開催します。

開催日:2024年3月14日(木)13:00-17:00

開催場所:北海道大学 低温科学研究所 3階講堂(オンライン配信あり)

*****************************************************************

13:00-13:30「知床から流氷は消えるのか!?」 三寺史夫(北海道大学)

13:30-14:00「オホーツク海における海氷の年々変動を引き起こすメカニズム」 植田宏昭(筑波大学)

14:00-14:30「知床の海をモニターする」中村知裕(北海道大学)

14:30-15:00「流氷が豊かな生物生産を生み出す仕組み」 西岡 純(北海道大学)

15:00-15:30「海氷勢力の変化に対する生物の応答」 山村織生(北海道大学)

15:45-17:00 パネルディスカッション 白岩孝行(北海道大学)

*****************************************************************

申込方法|こちらのURLからお申し込みください

申込締切|2024年3月8日(金)まで

会場 60名 Zoom 200名 定員になり次第締め切り

問合せ先|shiretoko2024@gmail.com

主催|北海道大学 低温科学研究所

共催|公益財団法人 知床財団

当研究室からは、博士が1名、修士が2名巣立ちました。博士(環境科学)の学位を得た史穆清さんは低温科学研究所のPD研究員、修士(環境科学)の学位を得た竹内祥太さんと飯田幹太さんは、それぞれ国土地理院と林野庁で4月から新しい道を進みます。新天地での更なる活躍を祈ります。皆さん、卒業おめでとう!

8月27日から9月10日にかけての2週間、スイスにおいて大学院生を対象とした氷河実習を行いました。この実習は、北海道大学大学院 環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられたものです。過去の活動はこちらでご覧ください。

コロナ禍で2020年と2021年の開催が中止となっていたため、2019年に実施して以来、3年ぶりの実施となりました。杉山慎教授をリーダーとして、私と大学院生6名に加え、スイス連邦工科大学に留学中の日本人大学院生が1名加わり、合計9名での実習となりました。

実習は5つのプログラムから構成されています。1)スイス連邦工科大学において氷河に関する講義を受講; 2)ベルナーオーバーラントで下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問; 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5)観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講。

例年にも増して良い天気に恵まれ、参加者はスイスの氷河、山、生活を満喫できたと思います。2022年は小雪と例年にない酷暑により、氷河は更に後退したもようです。温暖化は、スイスの氷河や永久凍土の分布に大きく影響しているようです。

2018年11月に開始した知床世界自然遺産のオホーツク海側の海岸漂着ごみ調査を今年も再開しました。この調査・研究は、知床財団との共同研究です。今回は、このテーマで博士論文の研究を進めている西川と、あたらしく修士課程に入学した伊原と私の3名での調査です。6月5日の出発当日は車のエンジントラブルで札幌に引き返すというハプニングがありましたが、車を換えて6月6日に再び知床に向かいました。6月7日は、我々の調査地でヒグマの生態捕獲調査があるということで、安全のため、羅臼側の海岸の調査を実施しました。知床岬にもっとも近い相泊の海岸から標津に至る海岸の目視観測です。6月8日はウトロ側の調査地であるルシャ湾に向かい、設置していたタイムラプスカメラのデータ回収と再設置、写真測量のためのGCPの設置と測位、Phamtom 4RTKを用いたSfM-MVS写真測量、そしてMatrice 300RTKに搭載したサーマルイメージャーによる熱赤外画像の撮影を実施しました。6月9日は、より広範囲の海岸を対象に同様な作業を繰り返し、6月10日は漂着ごみの計量調査を実施して、ほぼ予定していた作業を終えることができました。これらの現地調査と並行し、知床のウトロで漂着ごみ問題に取り組む何名かの方々とミーティングを行い、研究成果と実際のごみ問題の解決をつなげる方策について意見交換を行いました。

調査地では、昨年の晩秋から今冬にかけて、 高い波浪が生じたようで、2018年11月にこの調査を開始して以降、最大の地形と漂着ごみの変化が起こっていました。今後は得られたデータの解析を進め、漂着ごみの質量収支変化を明らかにします。次回は9月中旬以降の調査を予定しています。

なお、本研究の実施にあたっては、環境研究総合推進費による課題「世界自然遺産・知床をはじめとするオホーツク海南部海域の海氷・海洋変動予測と海洋生態系への気候変動リスク評価(代表 三寺史夫)」を使用させていただきました。