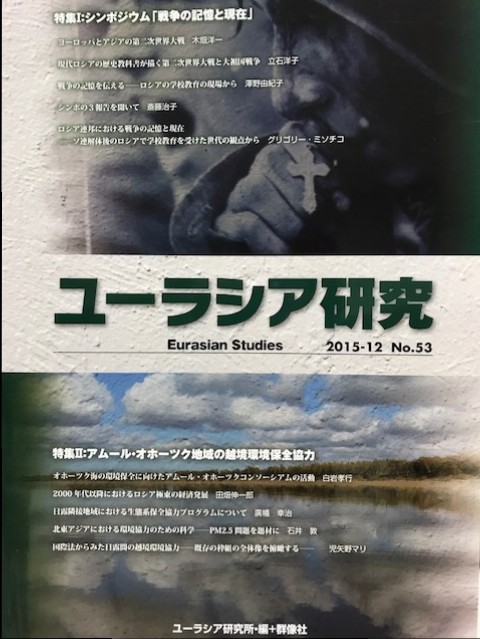

2015年アムール・オホーツクコンソーシアム第四回会合に向けた国際ワークショップ

日時: 2014年12月17日(水)-12月18日(木)

場所: 北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター大会議室403

札幌市北区北9条西7丁目 Tel: 011-706-2388(直通)

会場へのアクセスはこちらのHPをご覧ください:

*参加申込不要(当日会場へお越しください)

主催:

北海道大学 低温科学研究所 環オホーツク観測研究センター

北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター

共催:

総合地球環境学研究所

使用言語: ロシア語・中国語・モンゴル語から日本語への逐次通訳

セッション:

セッション1 アムール・オホーツク地域の環境・持続可能な発展に関する進展

セッション2 アムール・オホーツク地域の持続可能な未来へ向けての提案

セッション3 2015年ハルビンでの国際会合へ向けて