低温科学研究所が発行している低温研ニュースに、2016年の国後島での河川調査について書きました。

2017年1月10日、NHKの視点・論点でオホーツク海の話をさせていただきました。なぜオホーツク海が他の海に比べて豊かなのか、その豊かな恵みを将来にわたって持続するために必要なことは何か。放送された内容がWEBサイトで公開されておりますのでご覧いただけましたら幸いです。

詳しくは以下のポスターをご覧ください。

See the poster below for more details.

12月3-4日 東北大学(仙台)

国際シンポジウム 北東アジアの環境:文化的認識と政策的関与

Sasaki,H., Matoba, S., Shiraiwa, T. and Benson, C.S. (2016) Temporal Variation in Iron Flux Deposition onto the Northern North Pacific Reconstructed from an Ice Core Drilled at Mount Wrangell, Alaska, SOLA, 12, 287-290.

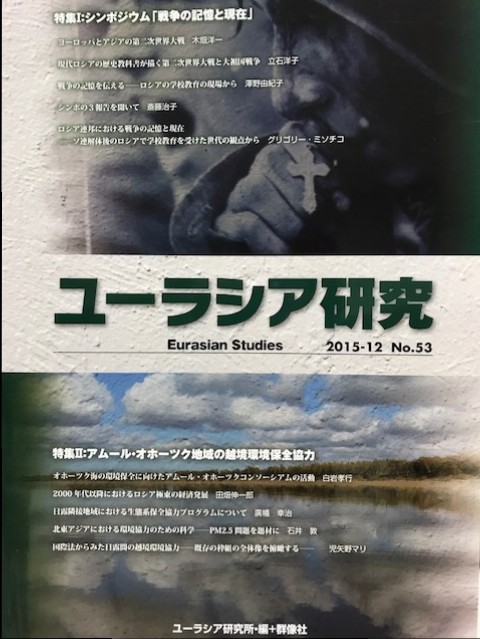

2016年10月10-14日にロシア連邦ウラジオストック市にあるロシア科学アカデミー極東支部 太平洋地理学研究所において標記タイトルの国際シンポジウムが開催されました。私も以下の発表を行いました。

A new possible source of dissolved iron in the Amur River basin, by T. Shiraiwa, M. Yoh, T. Onishi, Y. Tashiro, T. Kubo, V. Kim, V. Shesterkin and A. Antonov

このシンポジウムは中国とロシアで交互に開催されている国際シンポジウムです。ロシアと中国が主体で、韓国や日本からの参加者がありました。自然資源の利用や越境環境問題の解決には、多国間の協力が必須です。北東アジアにおける学術協力の場として大切にしていきたいシンポジウムです。

2016年10月25-26日、日本とロシア連邦の両政府が二国間協力として取り組んでいる日露隣接地域生態系保全協力プログラムのワークショップがモスクワにあるロシア連邦天然資源・環境省において行われました。日本からは5人の専門家が派遣され、外務省・環境省から派遣された担当官2名と共に、ロシア側の参加者と気候変動下における日露隣接地域の生態系の変化について情報交換と討議を行いました。ワークショップの成果は、近日中に公開される予定です。

Fu, P., Kawamura, K., Seki, O., Izawa, Y., Shiraiwa, T. and Ashworth, K. (2016) Historical trends of biogenic SOA tracers in an ice core from Kamchatka Peninsula. Environmental Science & Technology Letters, 3, 351-358.

福田知子・押田龍夫・Nevedomskaya Irina A.・Bobyr Igor G.・八木欣平・河合久仁子・白岩孝行・大泰司紀之 (2016): 国後島の「ストルボフスキー生態観察路」の生物相概説,哺乳類科学,56(1),71-76.

Y. Ohata, T. Toyota and T. Shiraiwa (2016): Lake ice formation processes and thickness evolution at Lake Abashiri, Hokkaido, Japan. Journal of Glaciology, 62 (233), 563-578.

4月5日 北海道大学大学院環境科学院入学式・ガイダンス

4月7−8日 網走川河口部調査

4月19−21日 網走湾観測

5月11-15日 十勝・網走実習

6月5日 京都大学 講義

7月2−15日 ロシア極東調査

8月5-15日 択捉島・国後島調査

8月25-26日 北海道大学大学院環境科学院 入学試験

8月27日-9月10日 スイス実習

9月20日-10月2日 ロシア極東調査(ブレヤ自然保護区)

10月11日-10月16日 ロシア会議(ウラジオストック)

10月24日-10月28日 ロシア会議(モスクワ)

11月15-16日 東京 会議

11月23-11月25日 金沢大学 ワークショップ

12月3日-12月4日 東北大学 シンポジウム