40年前のこと。シカゴ大学の英文学の教授だったノーマン・マクリーンが自身の家族のことについて記した半自伝的小説を発表しました。当初、どの出版社も取り合ってくれなかった原稿は、結局、マクリーンの勤務先であるシカゴ大学出版会から世に出ることになりました。”A River Runs Through it”と題されたこの小説は、やがてアメリカを代表する一冊となり、映画化もされました。

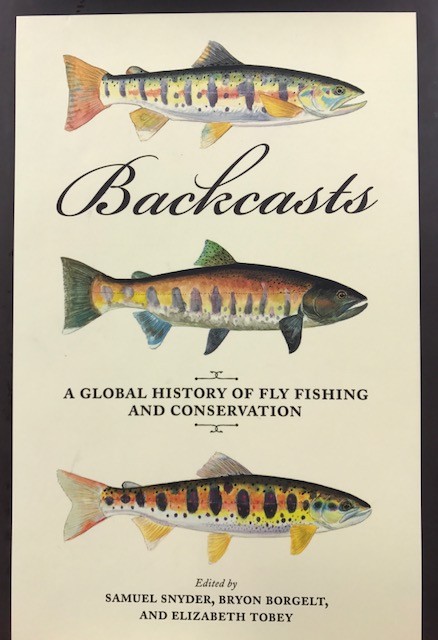

この小説の出版40周年を記念して、シカゴ大学出版は“Backcasts: A Global History of Fly Fishing and Conservation”を出版しました。アメリカを中心とし、世界の各地でフライフィッシングに携わる人たちが、川といかに付き合い、川やそこに棲息するサケ・マス属に果たした役割を包括的に扱った本です。日本の事例は、硬派な釣り雑誌として日本では最右翼(最左翼という言葉があったらこっちを使いたい)に位置づけられるフライの雑誌社を率いる堀内正徳さんが執筆されています。ご縁があって、堀内さんの原稿を英文にする仕事をさせていただきました。

川や流域の保全や管理には様々なステイクホルダーが存在します。川やそこに棲む生き物にもっとも思いを寄せてきたのが釣り人であった一方、残念ながら彼らの存在はマイナーなものとして、川や流域管理の中では目立ってきませんでした。しかし、この本には、無数の釣り人達が実践してきた川の再生の物語が凝縮しています。

うれしいことに、このアメリカで企画され出版された本の表紙を、我が国の在来種であるヤマメ、サクラマス、アマゴの三匹が飾っています。この本をきっかけに、日本の川で釣り人の果たす役割と可能性についてもきちんと考えていきたいと思うようになりました。