6月13日から20日にかけて、大学院生の西川穂波、伊原希望、小林工真、坂口大晴の各氏と共に、知床半島先端部の漂着物調査を実施しました。知床岬は、ルシャ地区と並んで漂着物の多い地域と過去の研究で報告されています。オホーツク総合振興局から港湾使用の許可を得て、半島先端部にある文吉湾に上陸し、半島のオホーツク海側の海岸を広域にわたってドローンで写真測量すると共に、啓吉湾の海岸で漂着物を計量しました。調査にご協力いただきましたNPO法人知床自然学校、知床財団ならびに晃洋丸の菊池船長に感謝申し上げます。

6月13日から20日にかけて、大学院生の西川穂波、伊原希望、小林工真、坂口大晴の各氏と共に、知床半島先端部の漂着物調査を実施しました。知床岬は、ルシャ地区と並んで漂着物の多い地域と過去の研究で報告されています。オホーツク総合振興局から港湾使用の許可を得て、半島先端部にある文吉湾に上陸し、半島のオホーツク海側の海岸を広域にわたってドローンで写真測量すると共に、啓吉湾の海岸で漂着物を計量しました。調査にご協力いただきましたNPO法人知床自然学校、知床財団ならびに晃洋丸の菊池船長に感謝申し上げます。

2021年秋から継続している永久凍土探査を目的とした羊蹄山山頂部における気温・地温観測を継続すべく、冬の間にダメージを受けた計測器のメンテナンスとデータ回収を目的に羊蹄山に登りました。例年より早いペースで雪融けが進んだようで、倶知安から山頂に至る登山道は7合目まではすでに雪がなく、7合目から9合目にかけての区間だけが雪面の登高でした。山頂部の気温タワーは予想通り、冬期の着雪によって倒壊していたため、新しいポールとシェルターで補修し、観測を継続しています。悪化する天候に伴う烈風の山頂での作業は厳しいものでしたが、山頂での気温・地温観測を継続すべく、今後も定期的にメンテナンスを行っていきます。

今年に入ってから2回目の海岸漂着ごみ調査を知床で行いました。秋晴れに恵まれ、大学院生の西川穂波さんと伊原希望さんと一緒に秋の知床の海岸を歩き、二日間の現地調査によって予定していた調査内容を全て実施することができました。ご協力いただきました知床財団には感謝申し上げます。

今回の調査の目的は、ルシャ海岸に堆積した漂着ごみの堆積・流出による変化をドローンによるSfM多視点ステレオ写真測量によって解析するため、ポンベツ川の左岸と右岸に広がる約2kmの長さの海岸の空中写真測量を実施することでした。また、3ケ所に設置したタイムラプスカメラのデータ回収と越冬観測のためのメンテナンスを行いました。そして、今年の6月に試験的に漂着ごみを撤去した区画において、夏季にどれだけの漂着ごみが堆積したかを計量しました。

調査・観測の結果は、来春に行われる日本地理学会において公表予定です。

なお、本研究の実施にあたっては、環境研究総合推進費による課題「世界自然遺産・知床をはじめとするオホーツク海南部海域の海氷・海洋変動予測と海洋生態系への気候変動リスク評価(代表 三寺史夫)」を使用させていただきました。

8月27日から9月10日にかけての2週間、スイスにおいて大学院生を対象とした氷河実習を行いました。この実習は、北海道大学大学院 環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられたものです。過去の活動はこちらでご覧ください。

コロナ禍で2020年と2021年の開催が中止となっていたため、2019年に実施して以来、3年ぶりの実施となりました。杉山慎教授をリーダーとして、私と大学院生6名に加え、スイス連邦工科大学に留学中の日本人大学院生が1名加わり、合計9名での実習となりました。

実習は5つのプログラムから構成されています。1)スイス連邦工科大学において氷河に関する講義を受講; 2)ベルナーオーバーラントで下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問; 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5)観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講。

例年にも増して良い天気に恵まれ、参加者はスイスの氷河、山、生活を満喫できたと思います。2022年は小雪と例年にない酷暑により、氷河は更に後退したもようです。温暖化は、スイスの氷河や永久凍土の分布に大きく影響しているようです。

週末毎に大学院生のフィールドを順番に巡っているうちに、すっかり夏も後半となり、暦の上では立秋となってしまいました。現在、当研究室の大学院生が進めている研究の調査地は、海岸(2名)、湿原河川(3名)、山(2名)、モデル(2名)となっており、必然的に山に行く機会は限られてしまいます。コロナウィルスの蔓延で2年間中止していたスイス実習を今月末に再開することになり、月末から引率教員の1人としてスイス・アルプスに出かけることになりました。湿原や川などの調査ばかりで、すっかり鈍ってしまった足腰でアルプスに出かけると、参加する大学院生に申し訳ないので、この週末はトレーニングと趣味を兼ねて、日高山脈の最南端にあるアポイ岳に出かけました。標高810.5mの低山ですが、幌満かんらん岩体でできた特殊な山で、マグネシウムやニッケルに富み、カルシウムやリンが欠乏するという岩質が作り出す土壌によって、特異な植生が見られることで有名です。

札幌から登山の起点となる様似まではなかなか遠く、4時半に札幌を出て、様似にある登山口に到着したのは8時でした。さっそく登山の準備を始め、登山口にある入山記録簿に名前を書いて出発します。キタゴヨウとアカエゾマツの針葉樹林の中のゆるやかな道を辿っていくと、1合目、2合目という里程と共に、たくさんの案内板が登場します。この山は、ジオパークにも登録されているので、案内板を読みながらいろいろ勉強させてもらいます。不思議なのは、北海道のどこにでもある笹がこの森林の林床にもありますが、背丈が低く、膝くらいの高さまでしかありません。これも超塩基性岩の影響なのか、それとも冬の雪が少ないためでしょうか。

5合目にある避難小屋までは休憩なしでゆっくり登り、ここからは森林限界を抜けた素晴らしい景色を堪能しながらの登山となります。足元には、ハイマツと高山植物の花が目を楽しませてくれます。また、眼下に見える太平洋と海岸線も、なぜか見慣れぬ感じで面白いと思いました。登山道は傾斜を増し、かんらん岩の表面が風化したオレンジ色の岩石が剥き出しになった登山道をゆっくりと進みます。途中、かんらん岩からはんれい岩に移行する場所もあり、地質による風化に対する耐性が地形を決めている現場も見ることができました。

これまで登ってきた周囲に開けたハイマツ帯から、突然ダケカンバに覆われた見晴らしの悪い場所に変わると、そこが山頂でした。山のてっぺんは風が強く、ここだけダケカンバが生えているのは不思議です。山頂でゆっくりお弁当を食べようと思ったのですが、コバエのような虫が柱を作って飛んでおり、写真をそそくさと撮って下山しました。同じ道を帰っても面白くないので、帰りは、旧幌満お花畑経由の下山です。

登山口に戻ったのが、12時ちょっと前。せっかくなので、ジオパークのビジターセンターで展示を見せてもらいました。なかなか立派な展示で、幌満かんらん岩体の成り立ちや超塩基性植生のことを勉強することができました。この後、ビジターセンターの近くにあるアポイ山荘で汗を流し、帰路につきました。

ベルモントフォーラムプロジェクト “Abandonment and rebound: Societal views on landscape- and land-use change and their impacts on water and soils (ABRESO) (PI: Tim White)”の枠組みでアメリカのニューハンプシャー大学から、大学院生のEric Parkerさんが来日しました。彼の地にあるLamprey川流域の物質循環を調べているEricさんのミッションは、同サイズの流域面積、同様な土地被覆・土地利用をもつ道東の別寒辺牛川で観測を行い、両流域を比較することです。どちらも人口減少を抱える地域で、開発とはベクトルの向きが反対の人為的影響が流域の水・物質循環に与える影響を考えるのが、冒頭に記したABRESOプロジェクトのテーマです。

3週間の滞在の最初になる7月28-30日は、北大 北方生物圏フィールド科学センターの柴田英昭教授と二人で、我々の観測点や採水地点を案内させていただきました。帰国までの3週間、環オホーツク観測研究センターのメンバーもサポートを兼ねて一緒に調査を行い、日米の共同研究を成功させたいと思います。

毎度のことながら、別寒辺牛川の調査に際しては、厚岸臨海実験所の皆様にお世話になりました。記してお礼申し上げます。

本研究室は観測を中心とした研究方法を得意としていますが、現在所属する大学院生の2名はモデル構築に取り組んでいます。その1人、修士1年生の梅津晴希さんは、サロベツ湿原の水・熱収支モデルの構築を修士論文研究のテーマとしています。よりよいモデルを構築すべく、7月23-25日の三日間、サロベツ湿原の現地視察に出かけました。23日は、サロベツ湿原の熱収支モデル構築に取り組んできた北海道大学 北方生物圏フィールド科学センターの高木健太郎教授を訪ね、3時間あまりにわたって湿原の熱収支モデルについてご教示を賜りました。24日は、上サロベツと下サロベツで過去に水・熱収支の観測が行われた実験地を訪ね、植生や地下水の状況などの観察を行いました。この地では、過去にさまざまな先行研究が行われていますが、それらの論文の記述に比べると、当時高層湿原だったところには、さまざまな植物が侵入し、ミズゴケからなる高層湿原の特徴を徐々に失っているような印象を受けました。

今回の調査は天気に恵まれず、終始曇天続きだったため、楽しみにしていた湿原の背後に聳える利尻岳の勇姿を拝むことは叶いませんでした。湿原に秋が訪れたら、再び再訪したいという思いと共に、この大地を後にしました。

S. Fukumoto, S. Sugiyama, S. Hata, J. Saito, T. Shiraiwa and H. Mitsudera (2022) Glacier mass change on the Kamchatka Peninsula, Russia, from 2000 to 2016, Journal of Glaciology, pp. 1 – 14

DOI: https://doi.org/10.1017/jog.2022.50

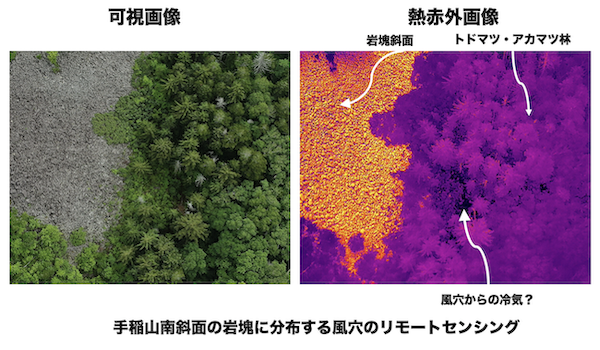

北海道の永久凍土の分布とその動向を調べる一環として、低山の岩塊斜面に付随して発達する風穴と呼ばれる局所的な凍土を調べ始める研究を始めました。この課題に取り組むのは、環境科学院環境起学専攻の修士1年に在学する劉俊男さんです。5月の予察調査時には、手稲山の南斜面に発達する岩塊斜面の麓にある風穴の多くは積雪の下でした。7月になって積雪も無くなったので、今回はドローンを用いて風穴の冷気を熱赤外センサーで捉えることを試みました。

7月11日、曇天の中を劉さんのサポートとして調査に参加してくれた2人の大学院生と一緒に岩塊斜面への登山道を辿ります。この時期の札幌は本来ならば湿度の低い爽やかな天気に恵まれるのですが、今年は梅雨のような天候が続き、当日も湿度の高い蒸し暑い状況でした。それでも前半の登山道は琴似発寒川の清流に沿って続くため、沢の冷水で身体を冷やしながら登ります。琴似発寒川から離れると、登山道は急な尾根を辿るようになり、暑さが身体に堪えます。頑張って登ると、やがて傾斜が緩やかになり、ひんやりした空気が漂ってきます。この冷気は、風穴から噴き出るものだと思います。

いつ雨が降り出してもおかしくないような天気だったので、早速ドローンの支度にかかります。今回持参したドローンは、D J I社のMatrice 300RTKで、搭載するカメラはZenmuse H20Tと呼ばれる熱赤外センサーをもつカメラです。広角、ズーム、熱赤外イメージを同時に撮影できるので、風穴とその周辺の地形や植生との関係を捉えるには適したカメラです。比較的大きな機体なので、持ち上げるには苦労しますが、バッテリー容量が大きいため、長いフライトも可能なため、調査には有効な機材です。基準点に設置したG N S Sとの同時運用によって、リアルタイムキネマティックの測位ができるため、繰り返し撮影を行う際にも変化を正確に位置付けることが可能です。

残念なことに、セッティングが終了すると共に雨が降り出しました。大雨ではありませんが、防水された機材ではないので、計画していた合計2時間のフライトプランは諦め、重要なスポットをマニュアルで撮影しました。今回は、今冬にグリーンランドの調査で使用するM A V I C 3を大学院生の1人が持参したため、残りの時間は、この機材の習熟訓練を行いました。M A V I Cは大変使いやすいドローンで、当研究室でもM A V I C2 Proを各種調査に活用しています。

天気予報では、次第に雨が強くなる予報だったので、ドローンによる撮影を早々に切り上げ、風穴に温度測定のためのセンサーを設置する作業を行いました。冷気が噴き出している3個の風穴にそれぞれ温度センサーを設置しました。また、岩塊斜面上部の冷気が感じられない箇所にも参考のために2個の温度センサーを設置します。これらのセンサーは、10分インターバルで温度を記録できるので、風穴の温度が季節的にどのように変動するか記録してくれるはずです。

調査を終え、下山を開始すると雨が強くなりました。蒸し暑さに火照った身体には心地よい雨です。麓の駐車場に戻る頃には、全身ズブ濡れになりましたが、午前中の暑さでへばった身体を冷やすには、ちょうどよい雨となりました。

最後になりましたが、本調査を進めるにあたり、調査地を管理される王子木材緑化株式会社様には調査を許可してくださり、大変お世話になりました。記して感謝申し上げます。

月齢によって異なる潮汐の変化が湿原河川の感潮域の河川流出・流入量に与える影響を1年間にわたって北海道東部の厚岸湖に流入する別寒辺牛(べかんべうし)川で追いかけています。昨年の10月初旬、今年の3月下旬に続き、今回は3回目の観測となります。河口からおおよそ1.4km遡ったRB3地点に側線を設け、この側線を通過する河川流量を係留型のADCP (Sontek IQ-plus)と移動型のADCP (Sontek M9)で観測します。今回は、中潮〜小潮〜大潮〜中潮へと至る一連の月齢における連続データを取得すべく、研究室の2人の大学院生(丁・竹内)が観測にあたります。加えて、厚岸湾、厚岸湖、RB2地点(カヌー中間駅)、RB3地点(カヌー出発点)の水位データも連続で観測し、潮汐変化が別寒辺牛川の水位と流量に及ぼす影響を地点ごとに明らかにしたいと思っています。このテーマは大学院生の丁曼卉さんの博士研究のテーマです。

一方、大学院生の竹内祥太さんは、別寒辺牛川から厚岸湖・厚岸湾に流出する有色溶存有機物(CDOM)の起源とその濃度・フラックスの空間的・時間的変化の解明に取り組んでいます。BB3とRB1地点にCDOM濃度、クロロフィルa濃度、濁度を計測するセンサーを設置し、時間と共に変化するCDOM濃度の観測を行います。また、流域の各地点で、河川水を採水し、そのCDOM濃度を分析する計画もあります。加えて、湿原の土壌水を吸引し、地下のCDOM濃度の測定も実施します。2週間の長期観測となりますが、2人の研究が順調に進むことを願っています。

今回の観測でも、これまで同様、北海道大学フィールド科学センター厚岸臨海実験所、厚岸水鳥観察館の2機関には大変お世話になりました。北海道大学北方圏フィールド科学センターの柴田英昭教授には、現地調査にご協力いただきました。国立環境研究所の中田聡史博士には、CDOM、クロロフィルa, 濁度測定のための計器をお借りしました。ザイレムジャパンの中田正人氏にはADCP (Sontek M9)のレンタルと運用でお世話になりました。本研究は、北海道大学 低温科学研究所 開拓型共同研究「陸海結合システム:沿岸域の生物生産特性を制御する栄養物質のストイキオメトリー(代表 長尾誠也 金沢大学)、およびベルモントフォーラム ABRESOプロジェクト(代表 T. White, ペンシルバニア州立大学)の一環として実施されました。上記の機関と個人に記してお礼申し上げます。